PHYSIK → Klasse 11 & 12 → Elektrische Ladung

Einstieg

-

In den folgenden Kapiteln wollen wir herausfinden, wie Blitze in der Natur entstehen, welche physikalischen Prinzipien dabei eine Rolle spielen und ob man sich davor schützen kann.

- Wie entsteht ein Blitz?

- Glimmlampe

Bei einer Glimmlampe leuchtet immer die Elektrode, welche am elektrischen Minuspol anliegt.

- Überprüfe mithilfe der Glimmlampe, ob der PVC Stab oder das Kanienchenfell bei der Ladungstrennung durch aneinanderreiben der beiden Materialien Elektronen an das andere Material abgibt.

- Überprüfe, wie die große Kugel des Bandgenerators aufgeladen wird.

- Ping-Pong

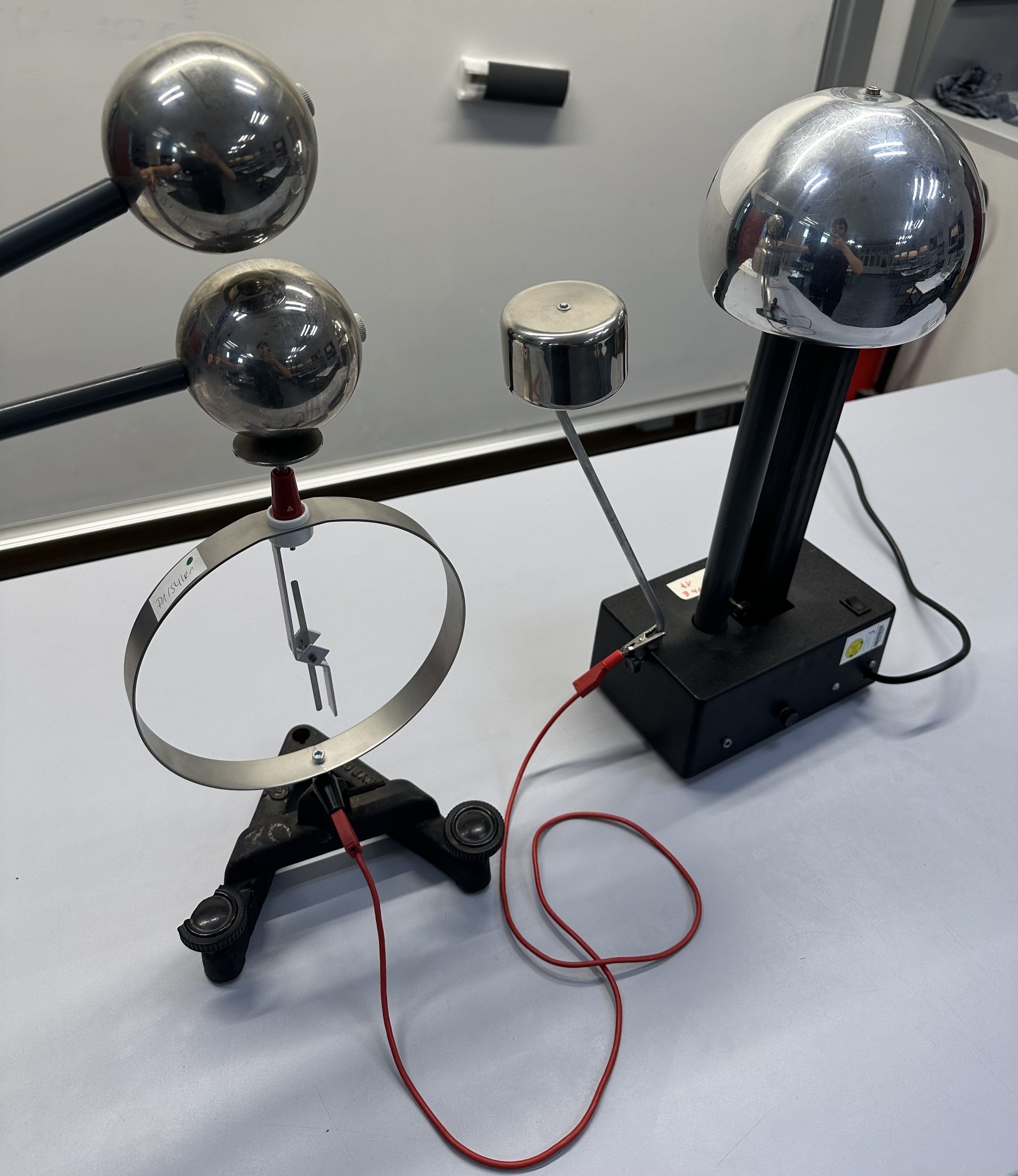

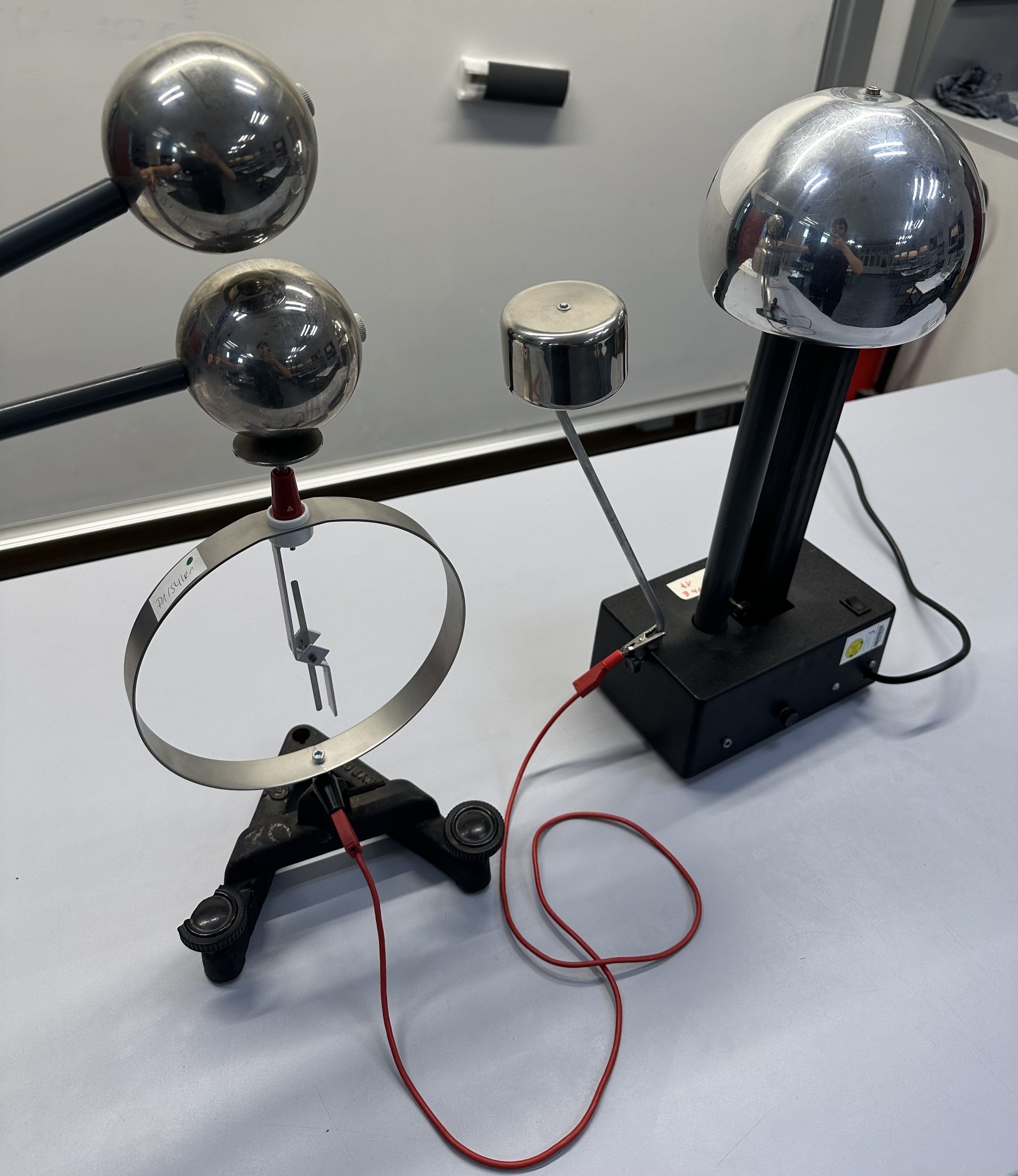

Zwischen den beiden Elektroden des Bandgenerators wird eine Aluminiumkugel positioniert. Anschließend wird der Bandgenerator angestellt.

- Beschreibe deine Beobachtungen.

- Deute den Versuch.

- Elektroskop 1

Reibe einen PVC-Stab an einem Fell und versuche anschließdend durch Abstreifen des Stabes am Teller des Elektroskops einen kleinen Ausschlag hervorzurufen. Versuche anschließend den Auschlag immer weiter zu erhöhen.

- Zeichne das Schaubild ab und ergänze es um negative Ladungen

- Erkläre, wann am Elektroskop ein großer Zeigerausschlag entsteht und wodurch dieser zustande kommt.

- Wie kann der Zeigerausschlag wieder rückgängig gemacht werden?

- Elektroskop 2

Das Gehäuse des Elektroskops soll geerdet werden. Auf dem Ladungsteller des Elektroskops wird eine Metallkugel positioniert. Eine weitere stark aufgeladene Metallkugel soll über der anderen Metallkugel gehalten werden, sodass diese sich zwar nicht berühren, aber ein Zeigerausschlag zu sehen ist. Nun soll zuerst die Metallkugel auf dem Ladungsteller weggenommen werden. Anschließend wird die aufgeladene Metallkugel weggenommen.

- Notiere kurz deine Beobachtungen.

- Deute das Experiment von der Wirkung zur Ursache.

- Glühelektrischer Effekt

In einem Glaskolben befindet sich, entsprechend der Abbildung, ein dünner Draht zwischen zwei Kondensatorplatten. Im Glaskoben herrscht ein Vakuum. Der Draht ist an einer Heizspannung (= 4 V) angeschlossen. Die Kondensatorplatten an einer Hochspannungsquelle (= 1 kV bis 10 kV). Ein Stromstärkemessgerät ist in Reihe mit den Kondensatorplatten geschaltet.

Zunächst wird nur die Heizspannung angeschaltet, anschließend wird die Hochspannungsquelle angestellt und die Spannung langsam erhöht. Nun wird die Hochspannungsquelle umgepolt. In einer weiteren Durchführung wird die Heizspannung erhöht und die Hochspannung erneut langsam hochgeregelt.

Die Spannungswerte und Stromstärkewerte sollen für die entsprechenden Durchführungen in einer Tabelle notiert werden.

- Beschreibe deine Beobachtungen.

- Deute die Vorgänge im Glaskolben anhand der gemessenen Stromstärke.

- Die Messwerte zeigen eine sogenannte Kennlinie. Erkläre mit ihr, warum am Draht ein dynamisches Gleichgewicht von aus- und eintrenden Elektronen durch das Heizen herrscht.

- Bestimme ungefähr die maximale Anzahl an Elektronen, die pro Sekunde effektiv aus dem Draht austreten.

- Bestimme den Innenwiderstand im Glaskolben für die verschiedenen Heizspannungen.

- Nach diesen fünf Experimenten sollen nun folgende Fragen beantworten werden:

- Welche Ladungsarten gibt es, welche Eigenschaften hat elektrische Ladung (Wirkung, Einheit, ...)?

- Was ist ein elektrischer Leiter? Recherchiere ggf. im Internet.

- Was ist elektrischer Strom und die elektrische Stromstärke?

- Was ist unter der Erdung zu verstehen? Recherchiere ggf. im Internet.

- In Versuch Elektroskop 2 tritt das Phänomen der elektrischen Influenz auf. Was ist darunter zu verstehen?

- Beschreibe die Vorgänge beim Glühelektrischen Effekt.

-

In den folgenden Kapiteln wollen wir herausfinden, wie Blitze in der Natur entstehen, welche physikalischen Prinzipien dabei eine Rolle spielen und ob man sich davor schützen kann.

- Wie entsteht ein Blitz?

- GlimmlampeBei einer Glimmlampe leuchtet immer die Elektrode, welche am elektrischen Minuspol anliegt.

- Überprüfe mithilfe der Glimmlampe, ob der PVC Stab oder das Kanienchenfell bei der Ladungstrennung durch aneinanderreiben der beiden Materialien Elektronen an das andere Material abgibt.

- Überprüfe, wie die große Kugel des Bandgenerators aufgeladen wird.

- Ping-PongZwischen den beiden Elektroden des Bandgenerators wird eine Aluminiumkugel positioniert. Anschließend wird der Bandgenerator angestellt.

- Beschreibe deine Beobachtungen.

- Deute den Versuch.

- Elektroskop 1Reibe einen PVC-Stab an einem Fell und versuche anschließdend durch Abstreifen des Stabes am Teller des Elektroskops einen kleinen Ausschlag hervorzurufen. Versuche anschließend den Auschlag immer weiter zu erhöhen.

- Zeichne das Schaubild ab und ergänze es um negative Ladungen

- Erkläre, wann am Elektroskop ein großer Zeigerausschlag entsteht und wodurch dieser zustande kommt.

- Wie kann der Zeigerausschlag wieder rückgängig gemacht werden?

- Zeichne das Schaubild ab und ergänze es um negative Ladungen

- Elektroskop 2Das Gehäuse des Elektroskops soll geerdet werden. Auf dem Ladungsteller des Elektroskops wird eine Metallkugel positioniert. Eine weitere stark aufgeladene Metallkugel soll über der anderen Metallkugel gehalten werden, sodass diese sich zwar nicht berühren, aber ein Zeigerausschlag zu sehen ist. Nun soll zuerst die Metallkugel auf dem Ladungsteller weggenommen werden. Anschließend wird die aufgeladene Metallkugel weggenommen.

- Notiere kurz deine Beobachtungen.

- Deute das Experiment von der Wirkung zur Ursache.

- Glühelektrischer EffektIn einem Glaskolben befindet sich, entsprechend der Abbildung, ein dünner Draht zwischen zwei Kondensatorplatten. Im Glaskoben herrscht ein Vakuum. Der Draht ist an einer Heizspannung (= 4 V) angeschlossen. Die Kondensatorplatten an einer Hochspannungsquelle (= 1 kV bis 10 kV). Ein Stromstärkemessgerät ist in Reihe mit den Kondensatorplatten geschaltet. Zunächst wird nur die Heizspannung angeschaltet, anschließend wird die Hochspannungsquelle angestellt und die Spannung langsam erhöht. Nun wird die Hochspannungsquelle umgepolt. In einer weiteren Durchführung wird die Heizspannung erhöht und die Hochspannung erneut langsam hochgeregelt. Die Spannungswerte und Stromstärkewerte sollen für die entsprechenden Durchführungen in einer Tabelle notiert werden.

- Beschreibe deine Beobachtungen.

- Deute die Vorgänge im Glaskolben anhand der gemessenen Stromstärke.

- Die Messwerte zeigen eine sogenannte Kennlinie. Erkläre mit ihr, warum am Draht ein dynamisches Gleichgewicht von aus- und eintrenden Elektronen durch das Heizen herrscht.

- Bestimme ungefähr die maximale Anzahl an Elektronen, die pro Sekunde effektiv aus dem Draht austreten.

- Bestimme den Innenwiderstand im Glaskolben für die verschiedenen Heizspannungen.

- Nach diesen fünf Experimenten sollen nun folgende Fragen beantworten werden:

- Welche Ladungsarten gibt es, welche Eigenschaften hat elektrische Ladung (Wirkung, Einheit, ...)?

- Was ist ein elektrischer Leiter? Recherchiere ggf. im Internet.

- Was ist elektrischer Strom und die elektrische Stromstärke?

- Was ist unter der Erdung zu verstehen? Recherchiere ggf. im Internet.

- In Versuch Elektroskop 2 tritt das Phänomen der elektrischen Influenz auf. Was ist darunter zu verstehen?

- Beschreibe die Vorgänge beim Glühelektrischen Effekt.

Aufgaben

-

Berechne die geflossene Ladung, wenn in einem Stromkreis für 6 min eine Stromstärke von 20 mA vorherrscht.

- Berechne die geflossene Ladung, wenn in einem Stromkreis für 6 min eine Stromstärke von 20 mA vorherrscht.