PHYSIK → Klasse 11 & 12 → Gedämpfte & erzwungene Schwingungen

Einstieg

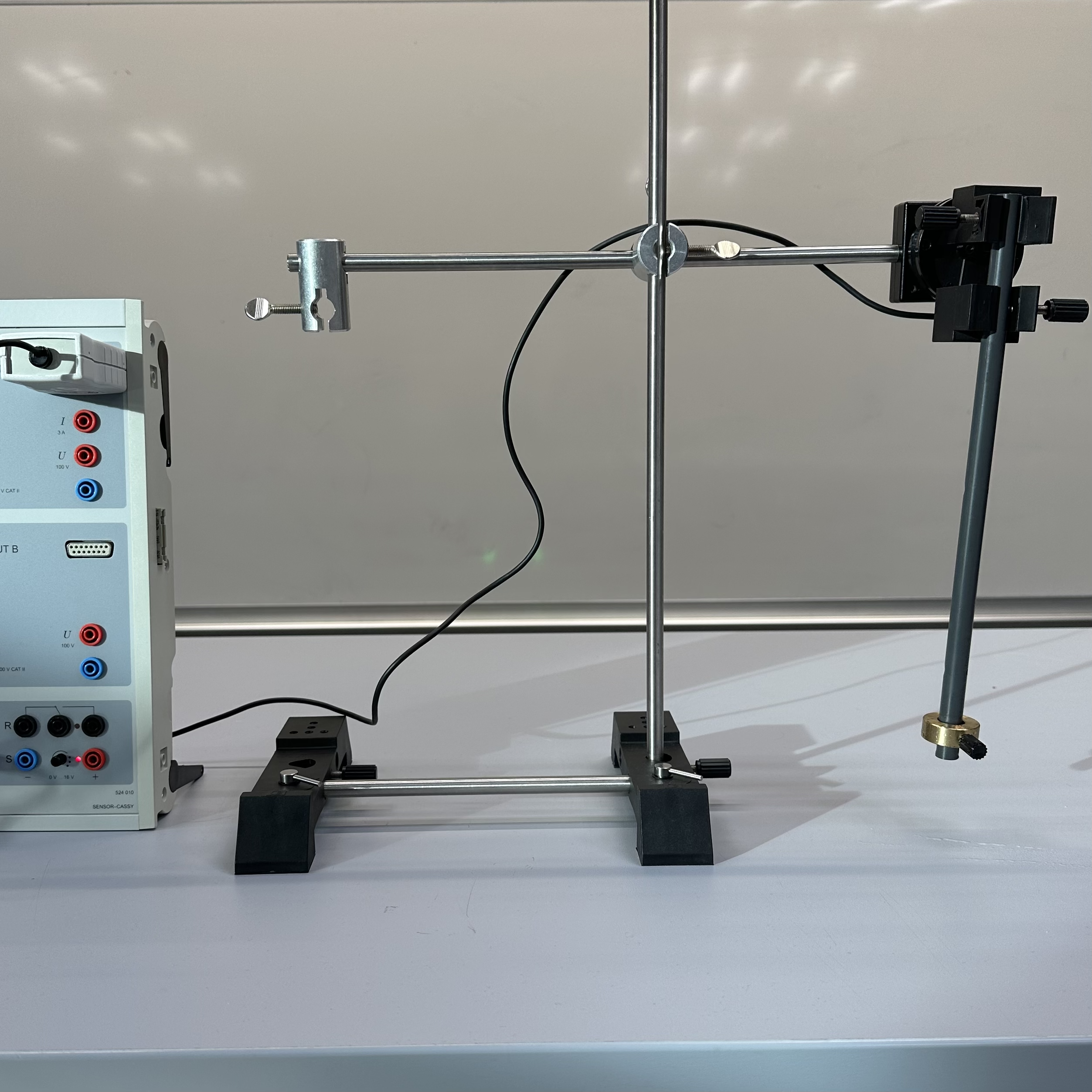

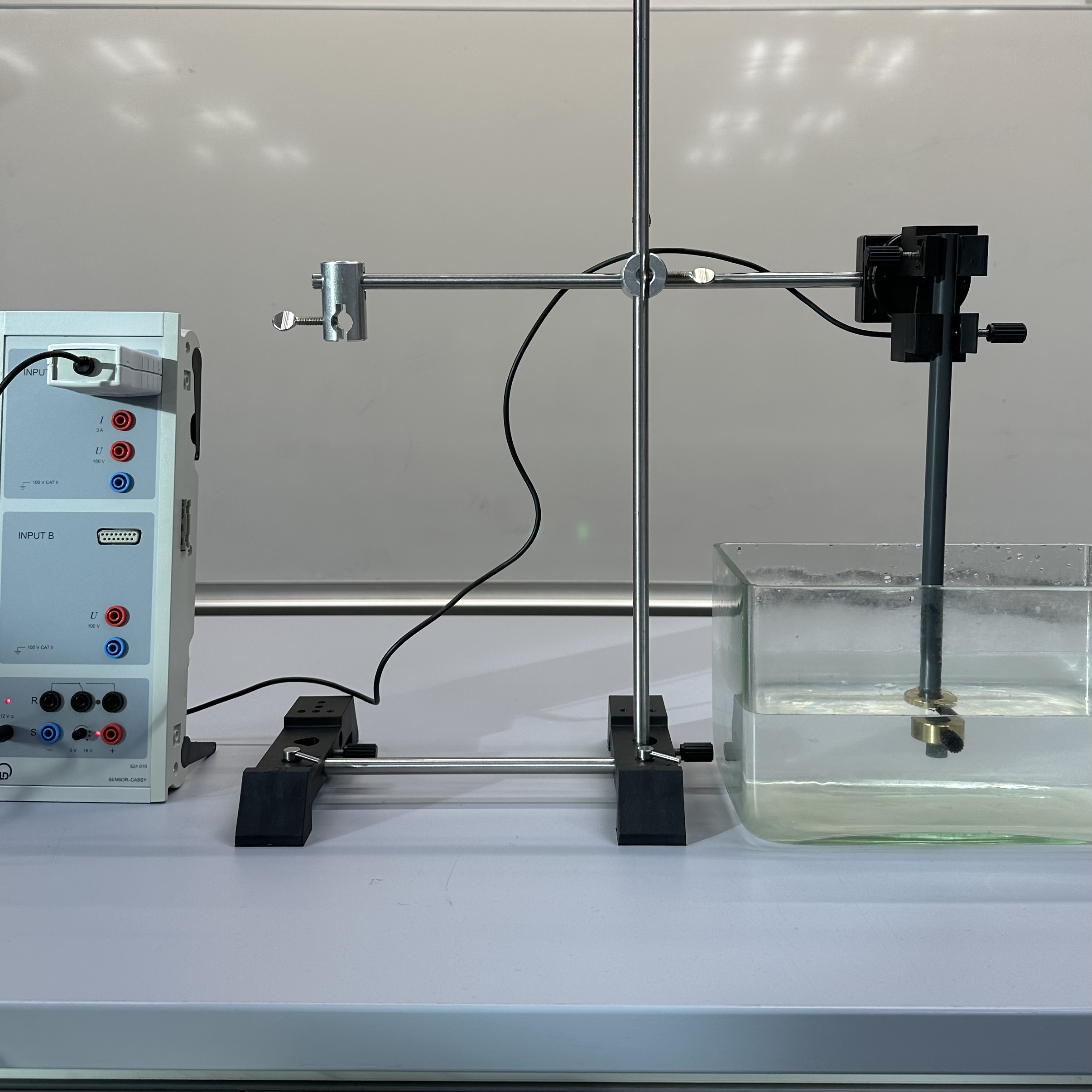

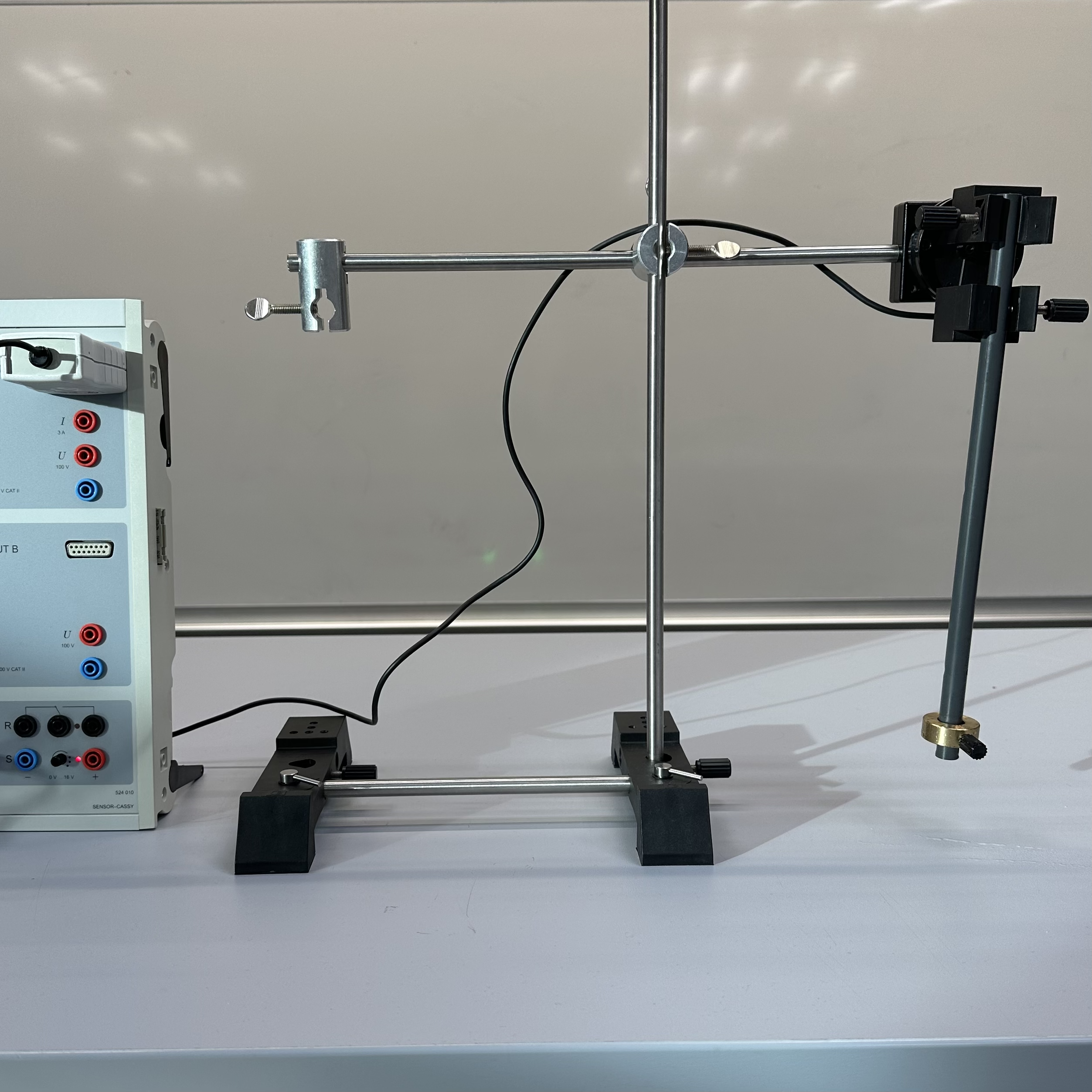

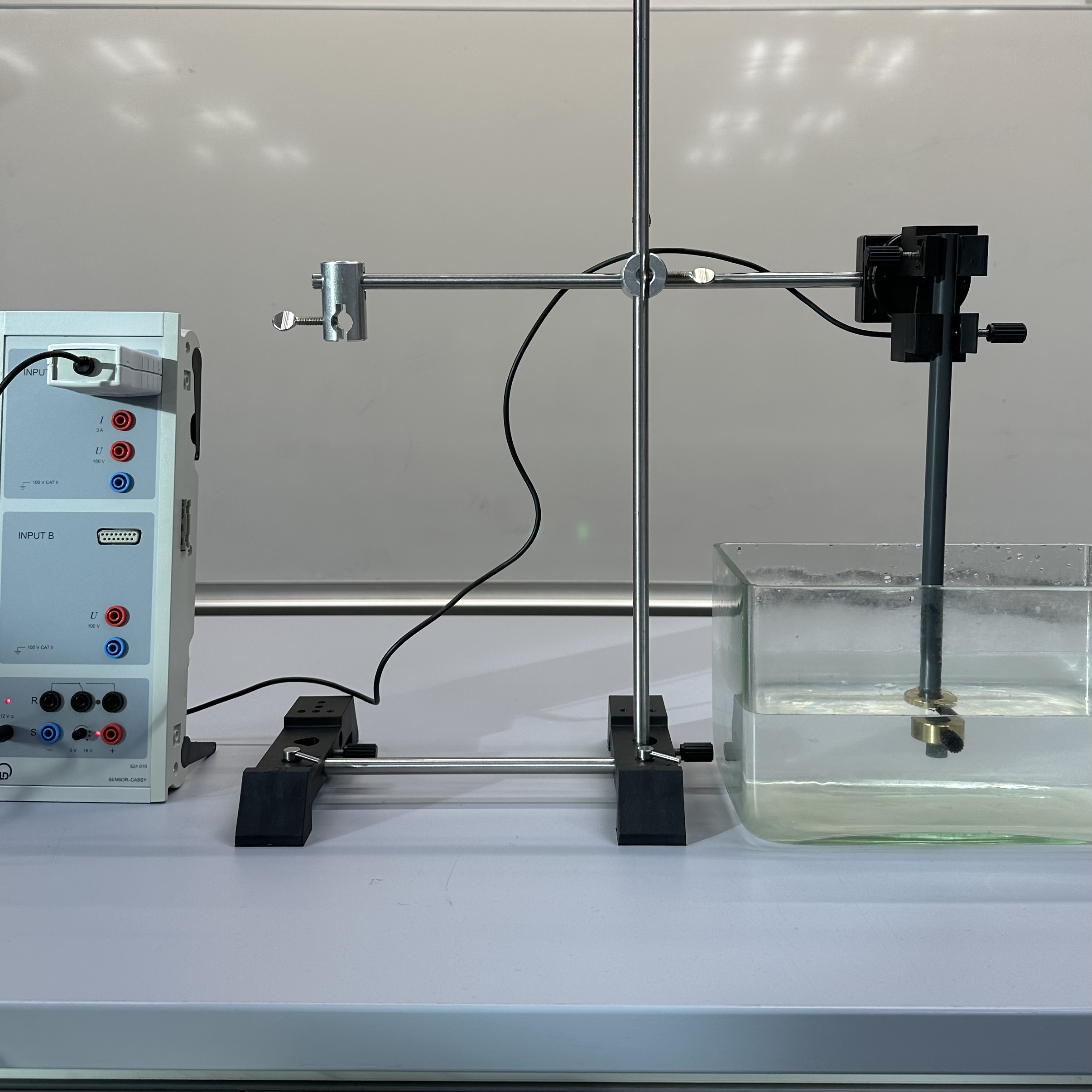

- Das Fadenpendel geht baden

Zwei identische Fadenpendel werden zum Schwingen gebracht. Das zweite Pendel führt jedoch die Pendelbewegung Unterwasser aus. Mithilfe eines Sensors wird die momentane Auslenkung (als Winkel) in Abhängigkeit von der Zeit gemessen.

- Stelle zunächst eine Vermutung auf, wie sich die Pendelbewegungen unterscheiden werden.

- Wodurch wird das veränderte Schwingverhalten hervorgerufen?

- Durch welche Funktion könnte die Amplitude der Schwingung \(\hat{\alpha}(t)\) beschrieben werden?

- Bestimme die Winkelfrequenz der beiden Schwingungen. Was fällt dir dabei auf?

-

- Bestimme die Exponentialfunktion \(\hat{\alpha}(t)\), welche die Amplitude der gedämpften Schwingung in Einstiegsaufgabe 1 beschreibt. Bestimme dafür die Halbwertszeit \(t_H\) der Amplitude und die Startauslenkung \(\hat{\alpha}(0)\).

Anmerkung: Diese Vorgehensweise ist nicht ganz so rigoros, da die Halbwertszeit eher erraten wird. Sie spart uns aber viel Zeit.

- Stelle einen Ausdruck für die Auslenkung der gedämpften Schwingung \(\alpha(t)\) auf.

Hinweis: Da zum Zeitpunkt \(t=0\rm{s}\) die Auslenkung maximal sein soll, muss die Schwingung durch eine Cosinusfunktion beschrieben werden!

- Du kannst als Übung auch die Funktion mithilfe der halblogarithmischen Darstellung bestimmen.

- Das Fadenpendel geht badenZwei identische Fadenpendel werden zum Schwingen gebracht. Das zweite Pendel führt jedoch die Pendelbewegung Unterwasser aus. Mithilfe eines Sensors wird die momentane Auslenkung (als Winkel) in Abhängigkeit von der Zeit gemessen.

- Stelle zunächst eine Vermutung auf, wie sich die Pendelbewegungen unterscheiden werden.

- Wodurch wird das veränderte Schwingverhalten hervorgerufen?

- Durch welche Funktion könnte die Amplitude der Schwingung \(\hat{\alpha}(t)\) beschrieben werden?

- Bestimme die Winkelfrequenz der beiden Schwingungen. Was fällt dir dabei auf?

-

- Bestimme die Exponentialfunktion \(\hat{\alpha}(t)\), welche die Amplitude der gedämpften Schwingung in Einstiegsaufgabe 1 beschreibt. Bestimme dafür die Halbwertszeit \(t_H\) der Amplitude und die Startauslenkung \(\hat{\alpha}(0)\).

Anmerkung: Diese Vorgehensweise ist nicht ganz so rigoros, da die Halbwertszeit eher erraten wird. Sie spart uns aber viel Zeit. - Stelle einen Ausdruck für die Auslenkung der gedämpften Schwingung \(\alpha(t)\) auf.

Hinweis: Da zum Zeitpunkt \(t=0\rm{s}\) die Auslenkung maximal sein soll, muss die Schwingung durch eine Cosinusfunktion beschrieben werden! - Du kannst als Übung auch die Funktion mithilfe der halblogarithmischen Darstellung bestimmen.

- Bestimme die Exponentialfunktion \(\hat{\alpha}(t)\), welche die Amplitude der gedämpften Schwingung in Einstiegsaufgabe 1 beschreibt. Bestimme dafür die Halbwertszeit \(t_H\) der Amplitude und die Startauslenkung \(\hat{\alpha}(0)\).

Aufgaben

-

- Das Video zeigt den Einsturz der Tacoma-Brücke. Wodurch könntest du dir dieses Phänomen erklären?

- Pohlsches Pendel mit äußerer Kraft

Das Pohlsche Pendel wird mithilfe einer äußeren Kraft zum Schwingen angeregt. Die äußere Kraft beschreibt dabei ebenfalls eine Schwingungsbewegung.

- Beschreibe deine Beobachtungen. Beziehe dich dabei auf die Auslenkung der Schwingung und die Fequenz der äußeren Kraft.

- Fertige einen Graphen an, bei dem du die Amplitude der Schwingung gegenüber der Erreger-Frequenz aufträgst.

-

In der StVO § 27 Verbände steht folgendes geschrieben:

"(6) Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden."

- Erkläre, warum dieser Paragraf wichtig ist.

- Drei abschließende Experimente zu Schwingungen

-

- Das Video zeigt den Einsturz der Tacoma-Brücke. Wodurch könntest du dir dieses Phänomen erklären?

- Pohlsches Pendel mit äußerer KraftDas Pohlsche Pendel wird mithilfe einer äußeren Kraft zum Schwingen angeregt. Die äußere Kraft beschreibt dabei ebenfalls eine Schwingungsbewegung.

- Beschreibe deine Beobachtungen. Beziehe dich dabei auf die Auslenkung der Schwingung und die Fequenz der äußeren Kraft.

- Fertige einen Graphen an, bei dem du die Amplitude der Schwingung gegenüber der Erreger-Frequenz aufträgst.

-

In der StVO § 27 Verbände steht folgendes geschrieben:

"(6) Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden."- Erkläre, warum dieser Paragraf wichtig ist.

- Drei abschließende Experimente zu Schwingungen