PHYSIK → Klasse 7 & 8 → Kirchhoffsche Gesetze

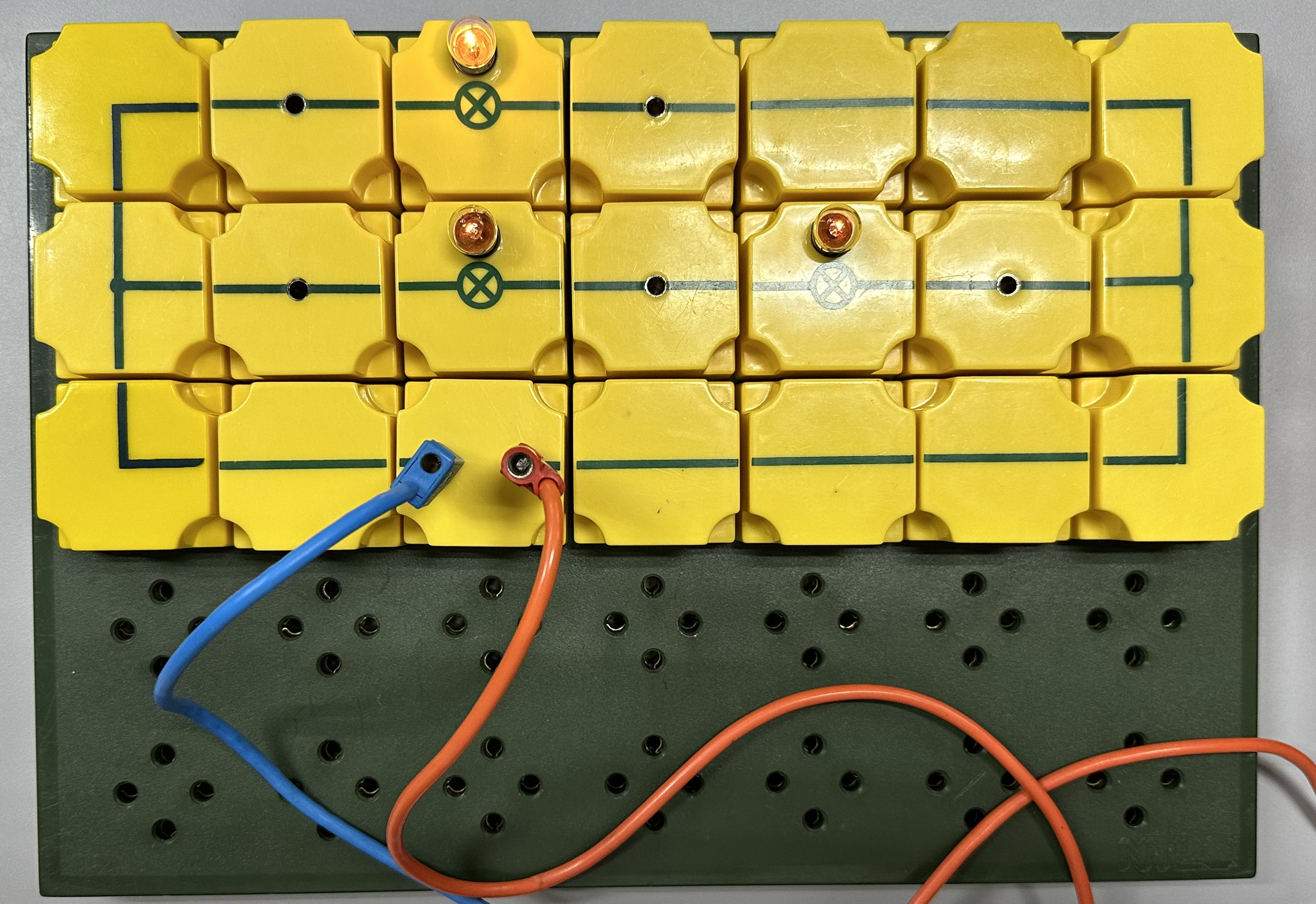

Einstieg

-

- Beschreibe den Weg der Elektronen (Ladung) vom Minuspol der Spannungsquelle zum Pluspol der Spannungsquelle. Was passiert an den rot markierten Knotenpunkten?

-

- Die Stromstärke gibt an, wie viel Ladung pro Zeit durch einen Leiterquerschnitt fließt. Stelle eine Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Stromstärke vor dem Knoten \(\textcolor{darkgreen}{I_0}\) und den Stromstärken hinter dem Knoten \(\textcolor{darkgreen}{I_A}\) und \(\textcolor{darkgreen}{I_B}\) auf.

- Ist die Stromstärke vor \(\textcolor{blue}{L_1}\) und hinter \(\textcolor{blue}{L_1}\) gleich geblieben?

-

Um die Stromstärke an einem Bauteil messen zu können, muss das Amperemeter vor oder hinter dem Bauteil in Reihe geschaltet werden.

- Erkläre mithilfe von Aufgabe 2, warum es Sinnvoll ist die Stromstärke so zu messen.

- Warum heißt das Bauteil Amperemeter?

- Experimente zur Stromstärke im verzweigten Stromkreis

- Baue den Schaltplan in Einstiegsaufgabe 1 nach und miss die Stromstärke an Lampe \(L_3\). Die Stromstärke liegt im mA Bereich.

- Plane ein Experiment, in dem du deine Hypothese aus Einstiegsaufgabe 2 überprüfst.

Fertige zu Versuch 2 ein vollständiges Versuchsprotokoll, d.h.: Titel, Hypothese, Skizze des Aufbaus, Beobachtung/Messwerte, Auswertung/Deutung/Überprüfung der Hypothese.

Du kannst dein Experiment auch schon vorher mithilfe folgender Simulation planen:

-

- Welchen Unterschied stellt man zwischen den Lampen \(\textcolor{blue}{L_1}\), \(\textcolor{blue}{L_2}\) und \(\textcolor{blue}{L_3}\) fest? Beziehe dich dabei auch auf die von den Elektronen an die Lampe abgegebene Energie.

- Die Spannung gibt an, wie viel Energie ein Ladungsträger an einem Bauteil abgeben kann. Stelle eine Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Spannung an der Spannungsquelle \(\textcolor{purple}{U_0}\) und den Spannungen an den Lampen \(\textcolor{purple}{U_1}\), \(\textcolor{purple}{U_2}\) und \(\textcolor{purple}{U_3}\) auf.

-

Um die Spannung an einem Bauteil messen zu können, muss das Voltmeter zu dem Bauteil parallel geschaltet werden.

- Erkläre mithilfe von Aufgabe 5, warum es Sinnvoll ist die Spannung so zu messen und nicht in Reihe.

- Warum heißt das Bauteil Voltmeter?

- Experimente zur Spannung im verzweigten Stromkreis

- Baue den Schaltplan in Einstiegsaufgabe 1 nach und miss die Spannung an Lampe \(L_3\). Die Spannung liegt im V-Bereich.

- Plane ein Experiment, in dem du deine Hypothese aus Einstiegsaufgabe 5 überprüfst.

Fertige zu Versuch 2 ein vollständiges Versuchsprotokoll, d.h.: Titel, Hypothese, Skizze des Aufbaus, Beobachtung/Messwerte, Auswertung/Deutung/Überprüfung der Hypothese.

Du kannst dein Experiment auch schon vorher mithilfe folgender Simulation planen:

-

In einer Schaltung wurden drei unterschiedliche Lampen eingebaut.

- Bestimme die fehlenden Größen.

- Welche Stromstärken \(\textcolor{darkgreen}{I_1}\) und \(\textcolor{darkgreen}{I_2}\) misst man an den Lampen \(\textcolor{blue}{L_1}\) und \(\textcolor{blue}{L_2}\)?

-

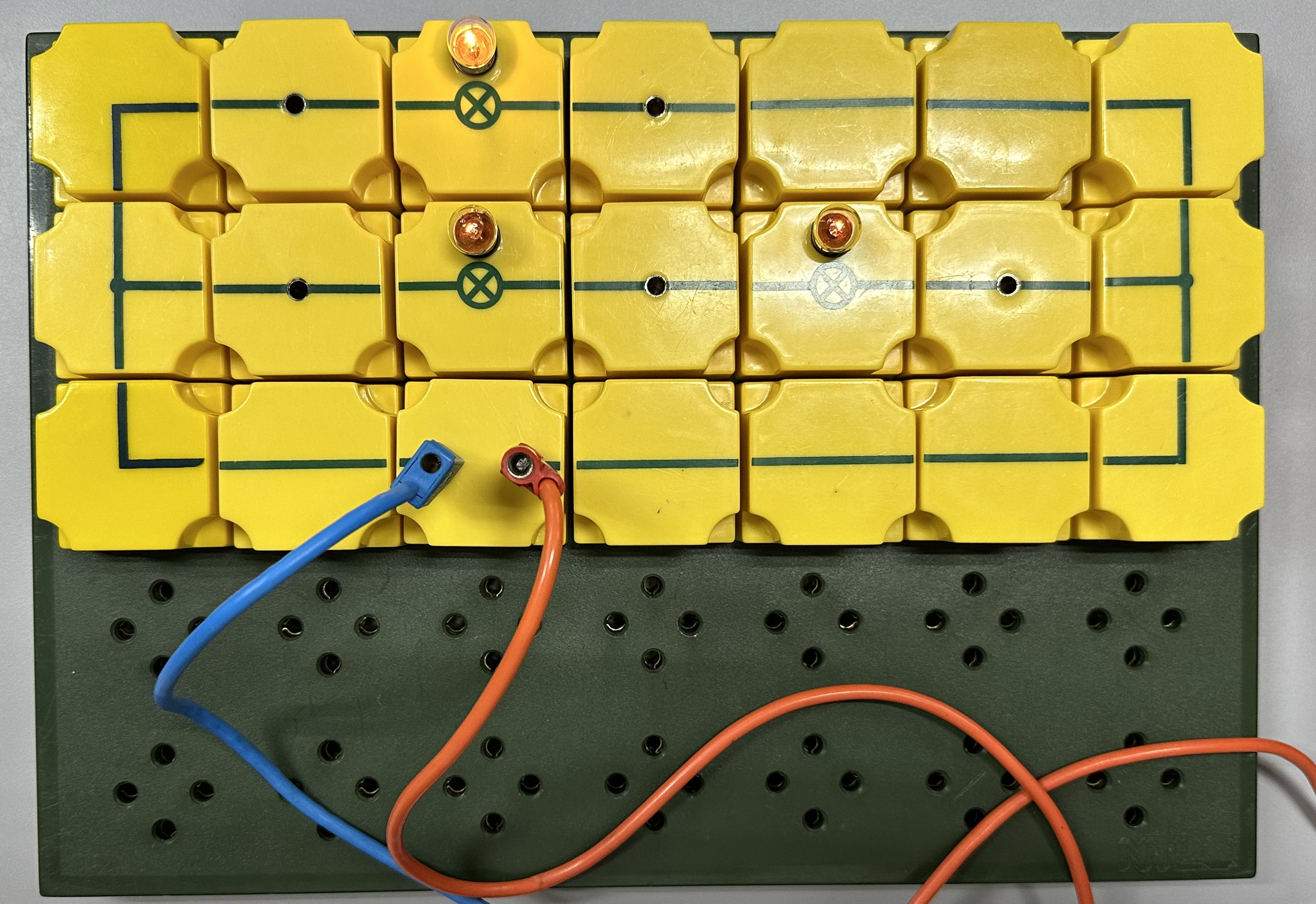

- Beschreibe den Weg der Elektronen (Ladung) vom Minuspol der Spannungsquelle zum Pluspol der Spannungsquelle. Was passiert an den rot markierten Knotenpunkten?

-

- Die Stromstärke gibt an, wie viel Ladung pro Zeit durch einen Leiterquerschnitt fließt. Stelle eine Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Stromstärke vor dem Knoten \(\textcolor{darkgreen}{I_0}\) und den Stromstärken hinter dem Knoten \(\textcolor{darkgreen}{I_A}\) und \(\textcolor{darkgreen}{I_B}\) auf.

- Ist die Stromstärke vor \(\textcolor{blue}{L_1}\) und hinter \(\textcolor{blue}{L_1}\) gleich geblieben?

-

Um die Stromstärke an einem Bauteil messen zu können, muss das Amperemeter vor oder hinter dem Bauteil in Reihe geschaltet werden.

- Erkläre mithilfe von Aufgabe 2, warum es Sinnvoll ist die Stromstärke so zu messen.

- Warum heißt das Bauteil Amperemeter?

- Experimente zur Stromstärke im verzweigten Stromkreis

- Baue den Schaltplan in Einstiegsaufgabe 1 nach und miss die Stromstärke an Lampe \(L_3\). Die Stromstärke liegt im mA Bereich.

- Plane ein Experiment, in dem du deine Hypothese aus Einstiegsaufgabe 2 überprüfst.

Du kannst dein Experiment auch schon vorher mithilfe folgender Simulation planen: -

- Welchen Unterschied stellt man zwischen den Lampen \(\textcolor{blue}{L_1}\), \(\textcolor{blue}{L_2}\) und \(\textcolor{blue}{L_3}\) fest? Beziehe dich dabei auch auf die von den Elektronen an die Lampe abgegebene Energie.

- Die Spannung gibt an, wie viel Energie ein Ladungsträger an einem Bauteil abgeben kann. Stelle eine Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Spannung an der Spannungsquelle \(\textcolor{purple}{U_0}\) und den Spannungen an den Lampen \(\textcolor{purple}{U_1}\), \(\textcolor{purple}{U_2}\) und \(\textcolor{purple}{U_3}\) auf.

-

Um die Spannung an einem Bauteil messen zu können, muss das Voltmeter zu dem Bauteil parallel geschaltet werden.

- Erkläre mithilfe von Aufgabe 5, warum es Sinnvoll ist die Spannung so zu messen und nicht in Reihe.

- Warum heißt das Bauteil Voltmeter?

- Experimente zur Spannung im verzweigten Stromkreis

- Baue den Schaltplan in Einstiegsaufgabe 1 nach und miss die Spannung an Lampe \(L_3\). Die Spannung liegt im V-Bereich.

- Plane ein Experiment, in dem du deine Hypothese aus Einstiegsaufgabe 5 überprüfst.

Du kannst dein Experiment auch schon vorher mithilfe folgender Simulation planen: -

In einer Schaltung wurden drei unterschiedliche Lampen eingebaut.

- Bestimme die fehlenden Größen.

- Welche Stromstärken \(\textcolor{darkgreen}{I_1}\) und \(\textcolor{darkgreen}{I_2}\) misst man an den Lampen \(\textcolor{blue}{L_1}\) und \(\textcolor{blue}{L_2}\)?

Aufgaben

-

In folgendem Stromkreis wurden baugleiche ohmsche Widerstände verbaut.

- Gib an, welche Stromstärke und welche Spannung an den Widerständen gemessen werden kann.

- Bestimme die Stärke des Widerstands mithilfe des ohmschen Gesetzes:

\[R=\frac{U}{I}\]

-

Die folgende Abbildung zeigt den Schaltplan eines Geiger-Müller-Zählrohrs. Dabei ist der Widerstand des Rohrs \(R_1\) flexibel, hingegen der Widerstand \(R_2=10^6\Omega\) fest.

- An \(R_1\) wird eine Stromstärke von 0.0001 A gemessen, welche Stromstärke misst man an \(R_2\)?

- Bestimme die Spannung an \(R_1\) und \(R_2\) für die Messung in 1.

- Bestimme die Spannung an \(R_1\) und \(R_2\) wenn im Stromkreis 0.0002A gemessen werden.

- Die Stromstärke in Stromkreis steigt stetig, was ist an \(R_1\) und \(R_2\) zu beobachten?

- Bestimme die Stromstärke, ab der an \(R_1\) gar keine Spannung mehr anliegt.

-

In folgendem Stromkreis wurden baugleiche ohmsche Widerstände verbaut.

- Gib an, welche Stromstärke und welche Spannung an den Widerständen gemessen werden kann.

- Bestimme die Stärke des Widerstands mithilfe des ohmschen Gesetzes: \[R=\frac{U}{I}\]

-

Die folgende Abbildung zeigt den Schaltplan eines Geiger-Müller-Zählrohrs. Dabei ist der Widerstand des Rohrs \(R_1\) flexibel, hingegen der Widerstand \(R_2=10^6\Omega\) fest.

- An \(R_1\) wird eine Stromstärke von 0.0001 A gemessen, welche Stromstärke misst man an \(R_2\)?

- Bestimme die Spannung an \(R_1\) und \(R_2\) für die Messung in 1.

- Bestimme die Spannung an \(R_1\) und \(R_2\) wenn im Stromkreis 0.0002A gemessen werden.

- Die Stromstärke in Stromkreis steigt stetig, was ist an \(R_1\) und \(R_2\) zu beobachten?

- Bestimme die Stromstärke, ab der an \(R_1\) gar keine Spannung mehr anliegt.